A prendere per buoni i propositi istituzionali, il dibattito che accompagna la progettazione di opere stradali come il Nodo/Nodino di Perugia e la variante stradale sud di Foligno è destinato a riprodursi negli anni a venire. Come si apprende dal Piano regionale dei trasporti 2024-2034 messo a punto dalla Giunta Tesei, gli scenari di sviluppo del settore in Umbria prevederebbero infatti un nutrito elenco di nuove arterie viarie. Il punto è che non sembra esserci un piano complessivo, una progettazione strategica che connettano i singoli segmenti. Le opere previste appaiono come una serie di post-it appiccicati su di una parete e l’effetto che se ne ricava se si dà uno sguardo d’insieme è quello del caos. La logica a cui risponde un tale approccio appare più quella del fare per far vedere che si fa qualcosa e per raggranellare qualche consenso tra chi pensa di trarre benefici dalle singole opere, più che quello di una pianificazione strategica. Di più: si assiste alla messa in scena di una sorta di mistica del costruire piuttosto superata, che non tiene nel minimo conto di indirizzi ed esigenze che si sono affacciati ormai da anni in materia di pianificazione del territorio, transizione energetica e mobilità.

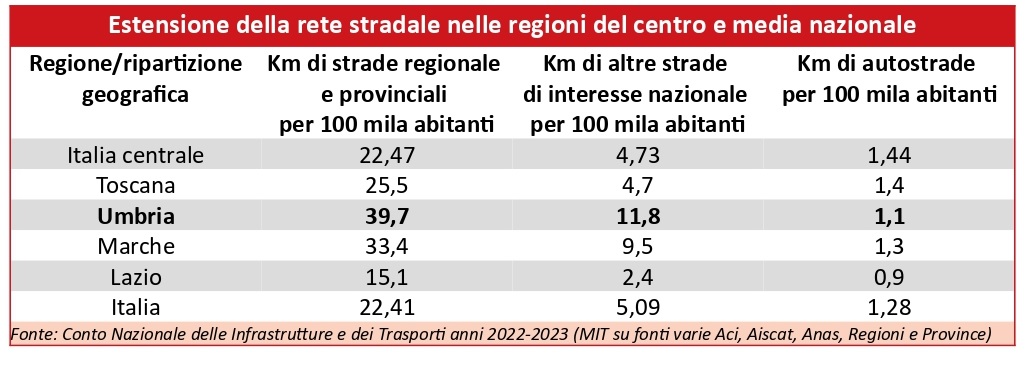

Per dare un’idea, in agenda c’è il nuovo collegamento viario a Nord di Perugia tra Ponte Rio-San Galigano-Santa Lucia più il raddoppio a quattro corsie dell’asse Berlinguer–Centova. C’è l’integrazione della viabilità complanare tra Orvieto, Amelia e Castiglione del Lago, insieme allo sviluppo della Gubbio Pian d’Assino verso Pietralunga-Umbertide e al completamento della Bretella di Terni (Staino-Pentima). Tra le opere allo studio, insieme al Nodo di Perugia nel suo intero sviluppo (23 km), si segnala ancora – e parliamo solo di interventi sula rete regionale – l’adeguamento a quattro corsie del tratto Selci Lama (E-45)-Parnacciano, il secondo stralcio della variante di Acquasparta, il nuovo collegamento stradale nel comune di Bastia Umbra per il secondo lotto di lavori sulla SR 147, la variante di Lerchi a Città di Castello. Da candidare ad altri contributi sono poi: piastre logistiche in ogni territorio (Terni-Narni, Foligno, Città di Castello, Marsciano), infrastrutture per l’alta velocità ferroviaria localizzate in aree decentrate e accessibili solo in auto (Creti), con ulteriore domanda di nuove strade, senza dimenticare le grandi opere già avviate da anni come la Quadrilatero, la Due Mari e la Tre Valli, che vanno anch’esse portati avanti. Il tutto, in una regione che, a differenza di quanto spesso si sente ripetere, non difetta in quanto a numero di strade, stando ai dati, come si può osservare nella tabella che segue.

Ancora strade?

Ancora strade?

Il lungo elenco presenta non pochi dubbi di praticabilità, evidenziando tra l’altro la scarsa utilità di “piani a catalogo” in cui si propone un po’ di tutto, negando lo stesso ruolo della pianificazione, che consiste nello stabilire la gerarchia delle cose da fare e dei principi a cui rispondere. Malgrado i dubbi sulla finanziabilità è chiaro che tale disegno, semmai dovesse avverarsi, costerà in risorse naturali e suolo sottratto ad altri usi, nonché in disagi per le comunità chiamate a sopportare cantieri per anni. Peserà poi in termini di bilanci pubblici, in una fase in cui è difficile fare previsioni di spesa data l’incertezza su vari scenari (geopolitico, energetico, tecnologico) e le incognite sui prezzi delle materie prime. Di certo si dovrà attingere a risorse al più nazionali, visto che l’Europa in ossequio ai noti principi di intervento sostenibile – per cui le opere non devono arrecare «danni significativi» all’ambiente – non consente con una mano di spendere per la transizione ecologica e con l’altra di sovvenzionare investimenti “non green” (e le strade sono tra questi) che peggiorano la situazione. Ma soprattutto, in tutta onestà, al di là dei costi monetari che si metterebbero in capo alle generazioni future, serve tutto questo? Non viene il dubbio che in ossequio alla logica del fare si stia perdendo la misura? Per aiutare un auspicabile ripensamento può essere utile riportare qualche valutazione su quello che viene definito «costo opportunità» di nuovi investimenti nel sistema auto.

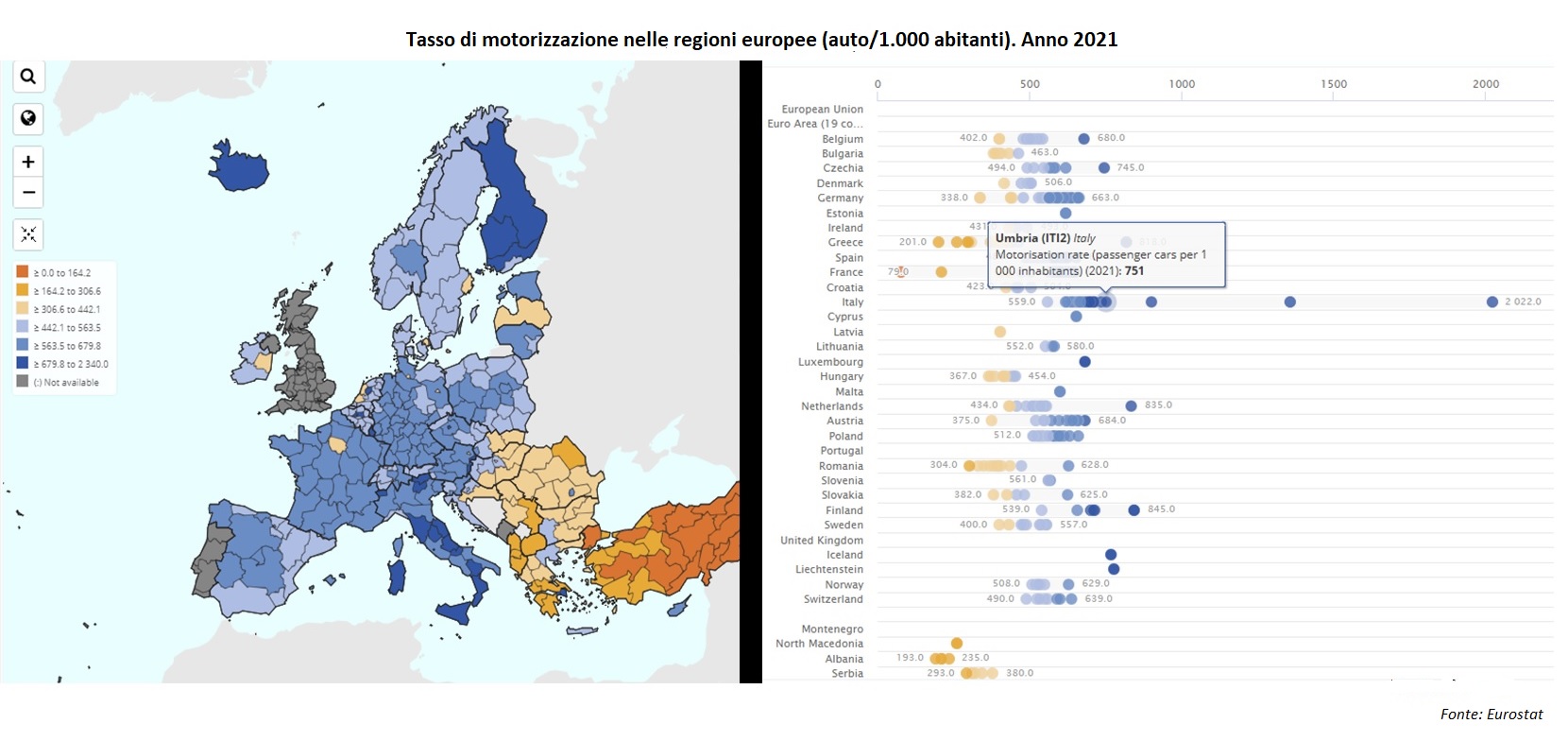

Il «costo opportunità»

Valutare il «costo opportunità» significa fare riferimento alla mole di risorse che si intende investire in una determinata direzione (nel nostro caso questo lungo elenco di strade), individuare le alternative a cui quelle stesse risorse potrebbero essere destinate, e stimare infine le rispettive utilità pubbliche delle ipotesi in campo, confrontandole. Bene, l’opzione strade ha diverse ipotesi con cui misurarsi, come dimostrano alcuni indicatori di facile comprensione. A cominciare da numeri clamorosi di motorizzazione privata che fanno dell’Umbria un caso europeo, riflesso di tendenze spontanee della società ma anche di chiari limiti di programmazione urbana e dei servizi pubblici, nonché della rinuncia ad agire sulle regole organizzative di attività, luoghi, sistemi di lavoro da cui deriva la necessità di spostarsi delle persone di spostarsi con mezzi privati.

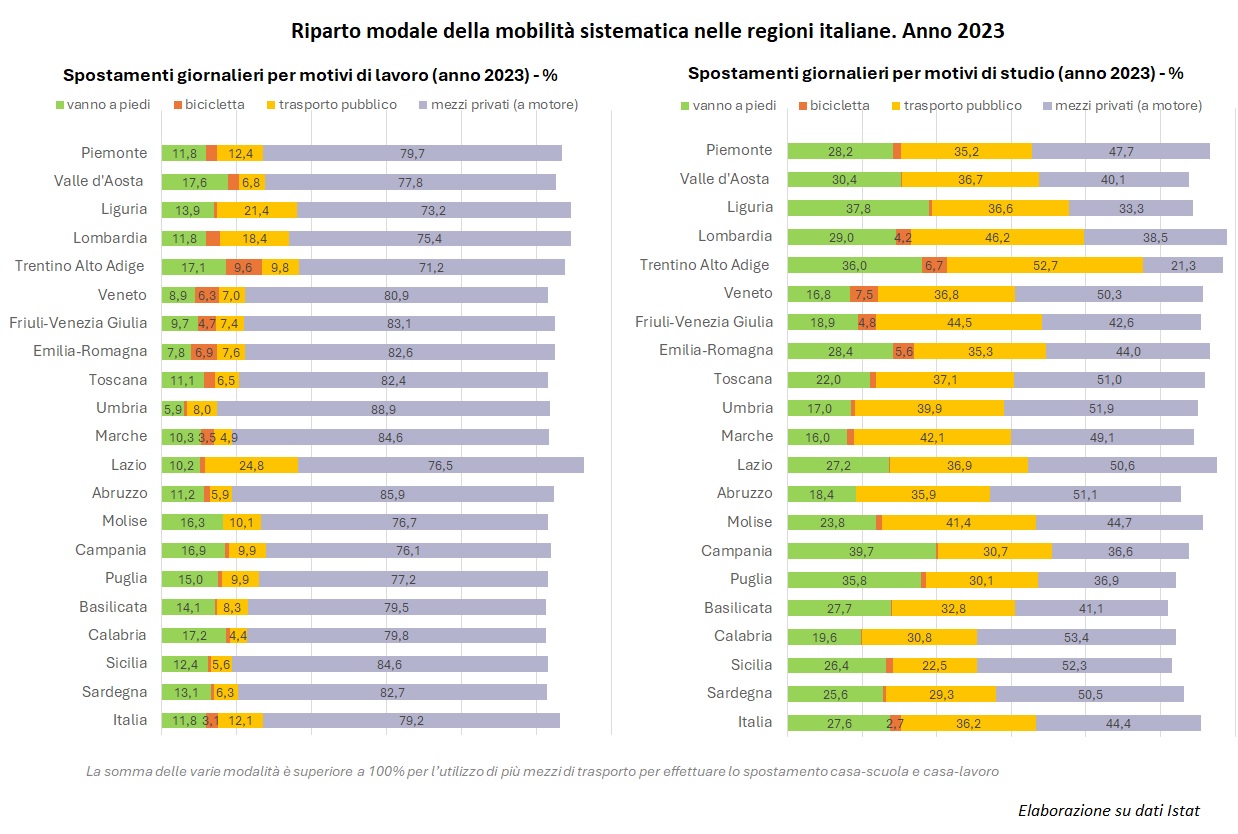

Una prova di ciò è la composizione dei viaggi per studio e lavoro che oltre al trasporto collettivo ai minimi storici denota la residualità della mobilità lenta nei percorsi di prossimità. L’Umbria per esattezza è la regione italiana con la più alta quota di studenti che arriva in classe con mezzi a motore, per lo più guidati dai genitori (solo il 17 per cento va a piedi): un’abitudine tramandata visto che gran parte degli occupati (89 per cento) si muove per lavoro allo stesso modo ritenendolo più conveniente o pratico.

Una prova di ciò è la composizione dei viaggi per studio e lavoro che oltre al trasporto collettivo ai minimi storici denota la residualità della mobilità lenta nei percorsi di prossimità. L’Umbria per esattezza è la regione italiana con la più alta quota di studenti che arriva in classe con mezzi a motore, per lo più guidati dai genitori (solo il 17 per cento va a piedi): un’abitudine tramandata visto che gran parte degli occupati (89 per cento) si muove per lavoro allo stesso modo ritenendolo più conveniente o pratico.

I vantaggi degli altri investimenti

I vantaggi degli altri investimenti

I risultati di studi recenti permettono di inquadrare i vantaggi che la regione può perseguire aggiornando gli obiettivi di governo della mobilità e cambiando segno alle proprie politiche. Procedendo per sommi capi.

È necessario raggiungere entro il 2030 una quota di mobilità pubblica e attiva (a piedi e in bicicletta) compresa tra il 40 e l’80 per cento affinché le città/regioni restino sulla rotta di limitare il riscaldamento globale al di sotto degli 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali che la scienza climatica individua come soglia di sicurezza per le persone, l’agricoltura e le risorse idriche e per impedire “eventi estremi” sempre più frequenti associati alte temperature (alluvioni, frane, incendi). Il conto previsto da pagare senza cambi di tendenza è di almeno 170 miliardi di euro l’anno (1,36 per cento del Pil dell’Unione europea) per interruzioni di collegamenti, blackout di reti, danni alle abitazioni e alle imprese, e le stime sono in continuo aggiornamento al rialzo. A questo proposito va considerato che con una tonnellata di emissioni di anidride carbonica prodotta dal trasporto pubblico viaggia un numero di persone che emetterebbe venti tonnellate utilizzando mezzi privati.

Ancora: riqualificare la spesa pubblica in nome della «manutenzione dell’esistente» anziché dell’espansione infinita della rete migliora i bilanci nel tempo: ogni euro investito per mettere in sicurezza le infrastrutture e il territorio consente di risparmiare più di tre euro spesi in emergenze e interventi di riparazione.

Un decesso su 5 in media nel mondo si deve all’inquinamento da traffico e alla combustione di carburanti fossili. Più veicoli su strada inoltre comportano rischi per la sicurezza e gli incidenti stradali sono in Europa la prima causa di morte nelle fasce di età giovanili (5-29 anni). L’auto, come noto, mette in pericolo gli altri: il 30 per cento dei decessi per incidenti stradali in Ue riguarda pedoni e ciclisti, si tocca il 50 per cento con i motociclisti. Se si passasse, almeno per un trasferimento al giorno, dall’auto privata al mezzo pubblico o alla bicicletta o allo spostamento a piedi si migliorerebbe il benessere fisico generale dei cittadini con risparmi sulla sanità calcolati fino a cinque volte se si proiettano i risultati al 2030; il rapporto cresce a 11 e a 15 se si considerano il 2040 e il 2050, cioè man mano che, con lo sviluppo di reti e servizi alternativi, si sedimenteranno nuove abitudini, specie nelle fasce di popolazione attualmente più giovani.

Rafforzare il trasporto collettivo, ferroviario e su gomma, e concentrarvi adeguati investimenti pubblici non solo migliora i collegamenti e la coesione tra i territori ma crea posti di lavoro aggiuntivi nei decenni a venire. Considerati tutti gli effetti sull’economia locale, incluse start-up, applicazioni e nuovi servizi attivabili ad alta intensità di lavoro, gli investimenti nel sistema di trasporto pubblico generano in media il 30 per cento degli occupati in più rispetto alla costruzione di strade.

Da anni si parla di bike economy per descrivere l’indotto generato da investimenti, anche modesti in valore assoluto, di incentivo al pedale nella mobilità di tutti i giorni per lavoro o per funzioni ricreative. Al di là delle ricadute su un settore di punta del “made in Italy” (si contano 250 tra marchi locali e nazionali) l’investimento in ciclabilità nelle varie forme (itinerari, circuiti di hotel attrezzati, punti di noleggio bici e riparazioni), può dare ritorni occupazionali cospicui in crescita nell’ambito del turismo attivo e sostenibile, e compiacerebbe i tanti che vengono in Umbria per fluire delle bellezze del paesaggio, della cultura e delle identità tipiche, non certo per vedere strade, svincoli e ponti in ogni dove.

L’innovazione da costruire, con urgenza

Trasporti pubblici ben organizzati sono importanti per affrontare il futuro e le sue incognite, offrendo ai senza patente o a chi non può permettersi l’auto e ai tanti, di questi tempi, in difficoltà per l’aumento dei prezzi energetici di accedere a opportunità di lavoro, istruzione, sport, ecc. che altrimenti non hanno. Ridisegnare servizi e spazi attualmente modellati sull’auto è inoltre prioritario per garantire autonomia in società in cui l’età media va salendo vertiginosamente, come le nostre. Servono informazioni al pubblico adeguate (non siamo tutti giovani e smart!), fermate comode, marciapiede e corridoi di accesso facilitati (non dimentichiamo che gli anziani che per il 60-70 per cento presentano anche qualche disabilità). Per fare tutto ciò occorreranno investimenti di anni e risorse adeguate in quantità e qualità. E soprattutto bisognerà agire per tempo, progettando oggi le innovazioni che potranno consentire, un domani, di sfruttare i “salti” di efficienza gestionale delle nuove tecnologie necessari a sostenere sul piano economico il disegno. A proposito di soldi ben spesi, l’intervento pubblico dovrà in pochi anni: a) abilitare applicazioni digitali e di intelligenza artificiale per offerte sempre più personalizzate e competitive; b) favorire l’avanzamento tecnologico di convogli e stazioni, migliorando l’interscambio orario e di corse tra ferrovie nazionali, regionali e sistemi di penetrazione locale; c) finanziare agevolazioni al viaggio combinato e alla sosta di scambio, oltreché accordi con i gestori per servizi intermodali di interesse del mercato; d) approfittare di evoluzioni della normativa tecnica per progettare nei maggiori centri regionali servizi pendolari e logistici di nuova concezione (tram-treno, cargo city o tram), robusti e attrattivi, ben collegati con le linee nazionali e dell’alta velocità.

Non ultimo, le somme sottratte alle strade potrebbero servire ad attenuare i contraccolpi della transizione verso l’elettrico che si profilano letali in assenza di indirizzi al mercato. Insieme a sostegni regionali ai settori da convertire, quali forme di credito per il parco circolante green, sarà importante sostenere con contributi non saltuari la formazione degli addetti alla guida, ai magazzini e alle forniture aziendali, oltre a promuovere l’acquisto di software e apparati moderni di distribuzione dell’energia in ogni azienda. Fondi regionali potrebbero aiutare la ricerca sui sistemi di ricarica intelligente per testare vantaggi (acquisto e cessione di energia in orari al “miglior prezzo”) e prassi (impiego di fonti energetiche rinnovabili, recupero di materiali e riciclo di batterie) capaci di abbassare i costi, aumentare i ritorni economici degli investimenti e guardare con meno incertezza al domani. Se ci poniamo nell’ottica di queste sfide, l’estensione di strade pare indubbiamente la spesa meno utile da accollarsi in questo momento.

Prima una precisazione: la piastra logistica di Città di Castello è già attiva. Per il resto, salvo alcune opere necessarie, sono d’accordo su tutto. A cominciare dai treni. Che poi non ci sia un disegno coerente è evidente. A CdC ad es. c’è ancora un passaggio a livello in piena città (via Martiri della Libertà) e non sembra che si approfitti della chiusura verso Sansepolcro per progettare una soluzione anche qui più sostenibile (penso alle lunghe file di auto e camion a motore acceso ogni volta che passa un treno). Infine, tra le cause di inquinamento non dimentichiamo il “turismo” sanitario . . .

L’articolo intendeva sollecitare un confronto su questi argomenti, senza pretesa di essere esaustivo. Il “pendolarismo sanitario” è un ulteriore tema di assoluto interesse su cui per mancanza di spazio non mi sono soffermato. Ha fatto bene a rimarcarlo.

A onore del vero, il Piano regionale dei trasporti 2024-2034 inizia a esplorare il tema almeno a livello di analisi generale (così per il turismo), senza però fornire indicazioni progettuali o di scenario su come provare a invertire la tendenza all’accentramento di servizi e su come limitare gli impatti che questo comporta dal punto di vista dell’inquinamento e non solo (della domanda di spazi di sosta e strade, di collegamenti dedicati, di spese e problemi di accessibilità per le famiglie, ecc.)

Grazie del commento

D’accordo più o meno su tutto.

Servono più risorse per la manutenzione della viabilità esistente, troppo spesso “abbandonata” in condizioni a dir poco pietose, meno auto private circolanti (la cui quota ad emissioni zero deve però parallelamente aumentare), trasporti pubblici locali e regionali realmente competitivi rispetto alla mobilità privata (ad es. quando dovetti fare il pendolare tra Perugia e Terni, la scelta era se passare A/R 4 ore in treno o 2 ore in auto… alla fine formammo un bel gruppetto di pendolari e, prendendo a turno le proprie auto, viaggiavamo in 4/5 per auto, arrivando prima e spendendo meno).

Però occhio alla reale significatività dei dati contenuti nella tabella con i “km di strada per 100.000 abitanti”. La nostra Umbria è infatti sempre più “depopolata” e quei numeri andrebbero ben “soppesati” considerando la densità della popolazione (*):

Centro Italia: 201,73 ab./km²

Toscana: 159,33 ab./km²

Umbria: 100,81 ab./km²

Marche: 158,65 ab./km²

Lazio: 331,32 ab./km²

Italia: 195,22 ab./km²

Sarebbe utile considerare ad es. anche i “km di strada per 1.000 km² di territorio”.

(*) dati presi al volo da Wikipedia, quindi non precisi, ma comunque più che attendibili rispetto alle grandezze in gioco.

Per brevità ho citato solo l’indicatore estensione chilometrica di strade in rapporto agli abitanti, che permette di comparare in via diretta e oggettiva la dotazione umbra con quello di altre regioni. Sicuramente si può fare un ragionamento più “fine” includendo nell’analisi anche i dati di copertura territoriale dove, come giustamente da lei rilevato, l’Umbria “sconta” qualcosa rispetto alle altre regioni per le dinamiche di spopolamento, ma non troppo a parer mio da cambiare il tipo di considerazioni svolte.

Per la precisione, il Conto Nazionale Trasporti, a cui mi sono rifatto per la statistica citata nell’articolo, riporta altri due valori: km di rete per 100kmq di superficie regionale e per 100 autovetture circolanti, che per motivi di spazio ho omesso. Non riesco a incollare la tabella qui (il sistema non lo permette), se desidera però le mando i dati in privato. Includendo nell’analisi anche questi parametri non c’è una carenza di strade regionali/provinciali e statali (escluse autostrade) tale da giustificare l’elenco di nuove opere viarie del Piano (in rapporto alle autovetture circolanti, così come per la popolazione, questo bisogno non c’è affatto, e ci godiamo un primato tutto nostro nel Centro Italia, sedimentato nel tempo).

Circa la domanda territoriale di viabilità e la possibilità di stimare l’eventuale isolamento di aree regionali da correggere, sarebbe interessante poter scendere al dettaglio dell’offerta di rete stradale comunale (è quella che è cresciuta di più negli ultimi decenni) per avere una misura più precisa della situazione nei vari ambiti, ma le statistiche nazionali su questo sono carenti e non ci aiutano.

Grazie in ogni caso per l’osservazione

Si ignora, come sempre, il trasposto extraurbano su gomma, è chiaro che una volta arrivati alla Stazione Fontivegge di Perugia, l’università, l’ospedale, il centro storico sono ad ancora almeno 15 minuti di trasporto? stessa cosa per Terni. Il mini metrò, ha una tratta davvero limitata quindi neanche nominiamolo, poi per carità c’è chi lo prende va bene, ma di certo andrebbe potenziato almeno fino all’ospedale ad esempio. Inoltre vorrei far presente che esistono varie tratte extraurbane di pullman, storiche, molto utilizzate anche se mai potenziate, fateci caso, si chiamano Terni/Perugia, Spoleto/Perugia, Nocera/Perugia, Assisi/Perugia, alla mattina sono tutti pieni, uno di quei pullman sostituiscono 50 autovetture private, ed adesso grazie agli abbonamenti studenti sono sempre più frequentati. Parlateci anche di quanto è stato realizzato in esito al PUMS di Perugia ed altre città. Grazie

Concordo in pieno con ele sue valuazioni sull’extraurbano (gomma) e sull’esigenza di potenxiare l’interscambio con il trasporto urbano (rotaia o gomma), così come sull’attenzione per i PUMS. Da tempo sollecito un confronto regionale sul bilancio di questi Piani e magari, se Cronache Umbre mi ospita, proverò anche a scriverne in questa sede.

Non solo andrebbero valutati pregi e risultati raggiunti. I PUMS dei principali centri umbri risalgono al periodo 2018-2019, vanno perciò aggiornati (per legge ogni 5 anni), calati nella nuova fase economica e resi conformi agli obiettivi internazionali ambientali e climatici. Dovrebbero coordinarsi tra loro per innescare processi di cambiamento non solo nel singolo comune ma a scala extraurba (appunto ) e di bacino comune intercomunale. Richiedono risorse, competenze tecniche e di partecipazione per essere ben seguiti e monitorati nell’attuazione che i comuni spesso non hanno o non hanno a sufficienza. L’azione regionale è pertanto chiamata oggi più che mai a guidare i progressi da compiere, fornire indirizzi e sostenere al meglio gli enti locali nel correggere errori e dare slancio al nuovo ciclo che sarà.

Grazie mille