Che a Palazzo della Penna di Perugia tra i quadri di Dottori e le Lavagne di Beuys ci fosse un vuoto è stato da sempre evidente. Ma i vuoti esistono, rimangono sempre tali? Credo di no. Anche l’indifferenza verso Palazzo della Penna che si è percepita negli ultimi dieci anni è stato un modo di colmare un vuoto, solo che lasciava la malinconica sensazione di una città e comunità culturale cittadina pigre e sdraiate, incapaci di coltivare il desiderio. Chi invece il desiderio lo pratica è Marco Pierini: lo ha dimostrato negli anni da direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, dove solo il desiderio può far venire in mente di chiudere la propria esperienza con la poesia e i quadri di Sandro Penna. E lo sta dimostrando ora da assessore alla Cultura del Comune di Perugia, dove per Palazzo della Penna ha ripreso la strada della contemporaneità individuata al tempo dell’assessore Cernicchi e che a Firenze segue Palazzo Grossi. Certo Perugia non è Firenze, Palazzo della Penna non è Palazzo Strozzi ma la strada da percorrere per uscire dal provincialismo degli ultimi dieci anni è quella d’essere consapevoli che Perugia è senz’altro una città di provincia che deve far di tutto per non essere provinciale e che è proprio il provincialismo l’insidia da evitare.

Manifesta di farlo, Pierini, con “Afro, Burri Capogrossi. Alfabeto senza parole”, mostra che non è una frettolosa antologica ma ha dietro di sé un pensiero, una ricerca e una lettura nate da un’idea e dalla proposta di Alessandro Sarteanesi, a cura di Luca Pietro Nicoletti e Moira Chiavarini, organizzata dal Comune di Perugia e Magonza, con la collaborazione attiva e fattiva con prestiti, suggerendo opere, contattando collezionisti delle Fondazioni dei tre artisti, con il contributo di Regione Umbria e Fondazione Perugia.

La mostra sarà visitabile a Palazzo della Penna fino al 6 luglio. Bella, importante e adeguata a una città come Perugia, conscia delle sue dimensioni ma anche di essere stata considerata in passato con Siena e Firenze uno dei «tre Comuni», e che sa di essere ora la città con due università e altre istituzioni culturali, sede di due manifestazioni del livello artistico e culturale di Umbria Jazz e del Festival internazionale del giornalismo. E viene l’acquolina in bocca solo nel pensare a quello che Palazzo della Penna potrà offrirci in futuro dopo lo spaccato dell’America rurale, polverosa, povera che ha dato con la fotografia sociale di Dorothea Lange e che sta dando ora con l’arte di Afro Basaldella, Alberto Burri, Cesare Capogrossi.

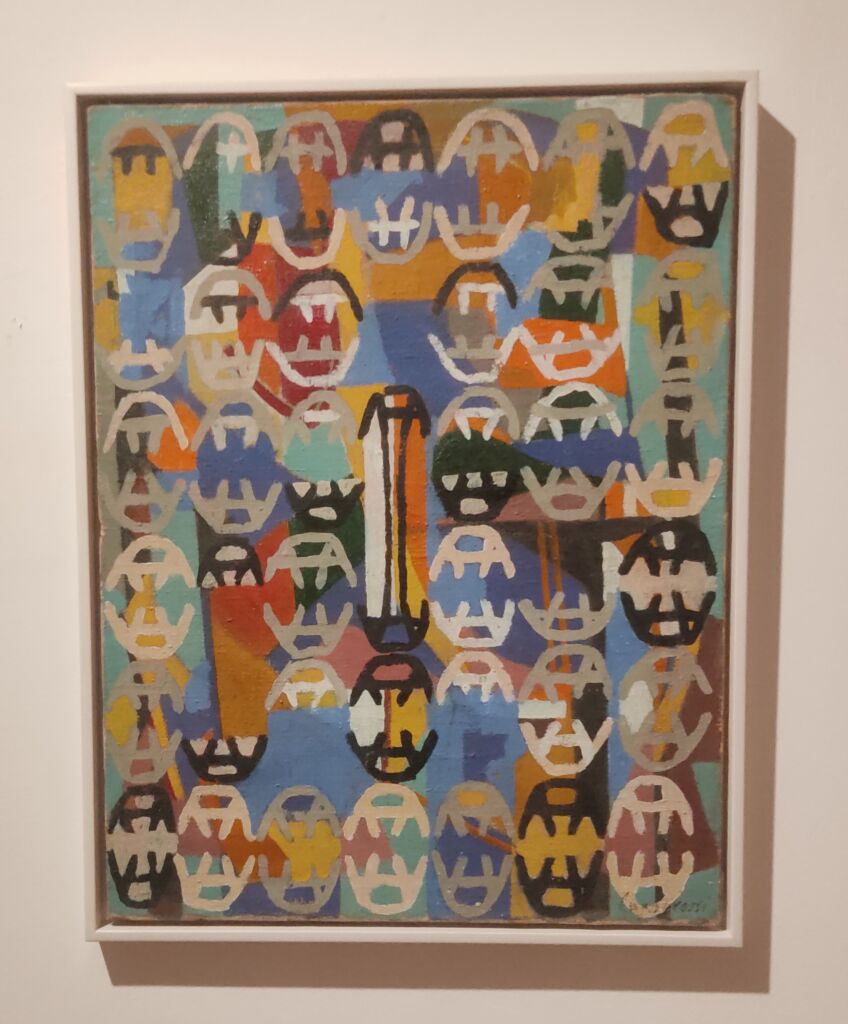

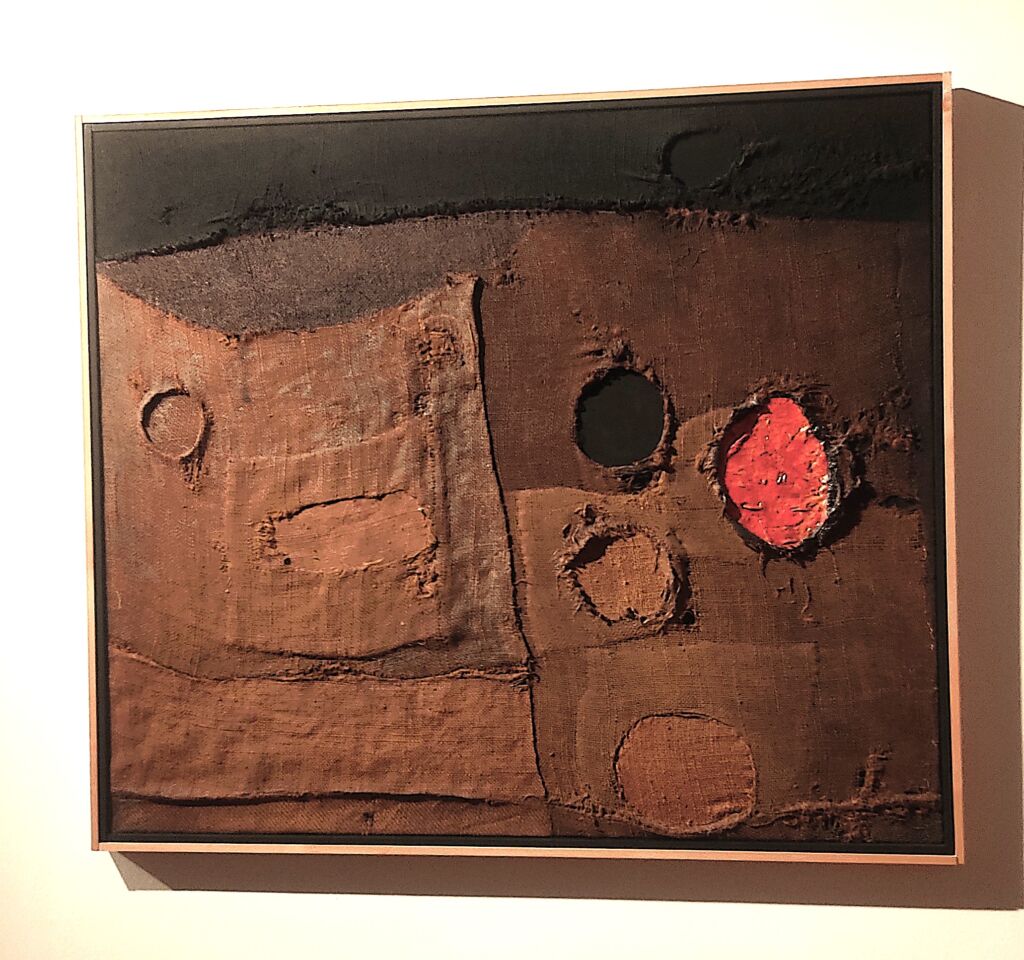

Con Afro, che ha vissuto a lungo in America diventando l’artista italiano più noto in quel paese le cui stesure di colore – lo fa notare Cesare Brandi – hanno delle trasparenze che giustificano «un accostamento a Giorgio Morandi». Mentre in Burri la materia che cambia a ogni ciclo senza mai tornare indietro dai sacchi, ai legni bruciati, ai ferri, alle plastiche fino ai cellotex. Materiali poveri, spesso degradati o artificiali cui Burri riconosce una propria capacità espressiva con i quali con senso cromatico e finezza esprime un mondo di ferite, spaccature, decomposizioni sublimando la radicalità delle sue scelte in forme composte che hanno qualcosa che viene da lontano e affonda le radici nel solco della tradizione artistica italiana. E Capogrossi, che allontanandosi dalla “Scuola Romana” sceglie di rivoluzionare il suo lessico pittorico abbandonando di punto in bianco l’arte figurativa e tonale affidando la sua arte a una scrittura consistente nello stesso segno ripetuto all’infinito come fosse l’elemento di un ingranaggio sempre uguale e sempre diverso, una specie di unica lettera di un alfabeto immaginario che dice a seconda della grandezza, degli accostamenti, dei colori: sempre simile, mai uguale, mai monotono non ha tanto un significato cognitivo ma simbolico evidenziando un punto di rottura con il passato.

Utili per capire quello che con l’informale stava succedendo sono le opere su carta dei tre artisti, che permettono di prestare attenzione al tema del disegno e di sbirciare, quindi, nella “officina” pratica e mentale dell’elaborazione creativa dove affiorano le prove, i presupposti, le idee annuncianti quello che sta per accadere. Perché la pittura informale non consiste nel lasciare pennellate a caso su una tela, nemmeno attaccarci dei materiali o lasciarci dove capita un segno. Si tratta di una forma complessa restituita in modo informe che nasce, non a caso, nell’immediato dopoguerra in un’America e una parte d’Europa appena uscite dalla guerra e da definizioni come «arte degenerata» riferita dal nazismo a certi tipi di espressione artistica o dalle imposizioni di regimi totalitari come il fascismo e il comunismo che decidevano ciò che si poteva o non poteva dipingere, ciò che era o non era arte. E forse è anche per questo che gli artisti dell’informale non creano un movimento artistico vero e proprio ma agiscono come uomini e donne del loro tempo liberi di sottrarsi al figurativo e al rigore geometrico analitico dell’astrattismo, perché se è vero che esiste l’oggettività del guardare come mezzo della comprensione, è ancor di più vero che i nostri occhi non possono arrivare a quei nuclei profondi su cui fondare l’interpretazione della realtà cercando una dimensione e modelli di conoscenza che non hanno bisogno di documentare per sapere.

Mentre introduce alla mostra anche un breve scritto di Cesare Brandi su Afro, Burri, Capogrossi che hanno «consolidato nel mondo la continuità di una rinascita italiana nel campo delle arti figurative». Ricorda quanto Brandi sia stato importante nella crescita di Afro e Burri che ha sempre seguito scrivendo su di loro. Storico e critico d’arte, fondatore con Giulio Carlo Argan dell’Istituto centrale del restauro contraddistinguendosi per un’instancabile poliedrica curiosità che lo ha visto scrivere d’arte, estetica, teoria del restauro più una serie di libri nati come diari di viaggio che evidenziano le sue notevoli qualità di scrittore che lo collocano tra i grandi autori del Novecento italiano. Ma i viaggi non sono solo quelli in paesi esotici, si possono fare anche a pochi chilometri dall’uscio di casa come dimostra “Umbria vera”, uscito a cura del figlio Vittorio Rubiu. Un libretto che è un vero e proprio gioiello letterario con una sezione dedicata a Burri nella sua accogliente “casa da montanari” a Città di Castello. Pagine amichevoli che sanno di pane sciapo e prosciutto nostrale tagliato a coltello, di vino nero (il greco), di fuoco nel camino «aspirando l’odore dell’arrosto che è come mangiarlo due volte». E sempre in questo prezioso libretto Brandi, a proposito del ciclo di Burri “Il Viaggio” agli ex Seccatoi”, lo ha descritto come «un oltre, dove non c’è più contemplazione né attesa, ma […] la cosa in sé. Non l’idea, dunque, non qualcosa […] matrice del fenomeno, la cosa oltre cui non si va, che non s’interroga, perché è quella che è né può essere diversa».

Un invito a collocarsi nell’altrove che sta alla radice del tutto che credo valga anche per le opere esposte a Palazzo della Penna perché muovendosi tra i quadri di Afro, Burri e Capogrossi l’impressione è proprio quella di esserci in questo altrove e di essere guidati nella visita non tanto dalle intenzioni dei curatori della mostra, ma dalle profonde intenzioni di Afro, Burri, Capogrossi. Tre grandi artisti che hanno vissuto a Roma nel dopoguerra, città punto di snodo della loro ricerca che li ha condotti a esplorare quanto accadeva con l’arte informale in Francia e negli Stati Uniti mantenendo tuttavia una poetica e identità artistica italiana ben precisa e autonoma che persino con Burri non rinnega la pittura evidenziandone potenzialità e vitalità nuove.

In copertina, Afro, Cronaca nera III, 1953